※本サイトはプロモーションが含まれています

「日本のイチゴは農薬だらけだよ!」と言わんばかりのニュースが流れました。

SNSでも反響があり、「こわ!」っと思った人も少なくなかったようです。

ニュースの内容(日本と世界の農産物の違い)から、日本の農業の現状、そして消費者である私たちはどうすれば良いのか?について考えます。

NHK「残留農薬で台湾に輸出できない」

放送されたのはNHKのニュース。

番組の内容は「日本産イチゴの残留農薬が問題で、台湾へ輸出ができない」という問題提起から始まり、「どうやって輸出するか?」といった流れでした。

報道によると、イチゴの栽培に使われる「ピメトロジン」という農薬に関する日本の基準値は、なんと台湾の200倍もあると言うんですね(アブラムシ類などの対策に使われる農薬)。

台湾:0.01ppm

日本:2ppm

(NHKで紹介されたデータより)

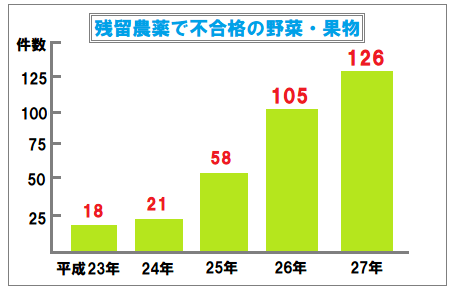

近年、「日本の食べ物を海外で知ってもらおう」とする動きが年々増していく一方で、このような問題が起こっているのはイチゴだけではありません。

番組では残留農薬が問題で輸出できなくない農産物も増えているというデータも紹介されていました。

また、このニュースでは、輸出用と国内用の生産を分けて輸出できるように頑張っている・・・みたいな話にもなっていたんですけど・・・・

でもそれって・・・・

さっきのNHKニュース。日本の農産品の残留農薬が多すぎて海外に輸出できないという話。逆に言うと、国内流通品は農薬まみれってことじゃん!

— トホホ爺の「ならぬ堪忍、するが管理人」 (@tohohokanri) 2016年5月9日

今、NHKでやってた。台湾に苺を輸出しようとしたら残留農薬の問題でできなかった。日本の基準と、かなり違うので台湾向けに農薬を抑える苺を作るよう頑張ってるって。そうですか、日本人向けには残留農薬いっぱいの苺を売るですかorz

— micomi (@michicomichicom) 2016年5月9日

そう、こう思ってしまいますよね。

日本の農業は世界基準と比べてどうか?

そしてもう一つ、このニュースを見て「??」と思うのは・・・

それは、日本の残留農薬の基準が甘いってことか? #NHK

— サイノア (@sainoa) 2016年5月9日

台湾の方が残留農薬のチェックが厳しいのか #nhk

— HiRO (@MDB_HiRO) 2016年5月9日

こんな疑問を持った人も多いと思います。

日本と世界の安全基準の差

日本の農薬基準値は世界と比べてどうなっているのでしょうか?

以前、HNKの番組「時論公論」で次のような話がされていました。

そもそも農業団体などは、日本の残留農薬基準は世界一厳しいと言っていますが、一概にそんなことは言えません。

(中略)

日本の基準の方が国際基準や米国基準より厳しい場合もあれば、米国の方が厳しい場合もあります。こうしたことが理解されず、日本の食品は安全でどんどん輸出できると期待されているようです。しかし、実際には相手国の食品安全基準と異なったり、放射性物質に係る輸入規制や動植物検疫などがあったりして、輸出は簡単なことではありません。

[時論公論]

日本の農業や食品は、世界の基準から遅れていると時論公論でも言われています。

これから自由貿易が加速していく中で、日本の食品が国際的な食品規格に整合していないために輸出が困難な場面も出てくるでしょう。日本は、安全で衛生的な食品を作るための国際的な衛生管理手法であるHACCP(ハサップ)や、農業生産工程管理のGAP(ギャップ)などの取り組みが残念ながら遅れています。

[時論公論]

つまり、ここまでをまとめると

- 日本の農薬基準はモノによって国際基準と差がある

- 日本は食の安全性が高いという人、思っている人が多いが国際的に見ると平均的

- 国際基準ができてから、日本で施行されるまで時間がかかる(遅い)

ということになります。

私たちはどのような農産物を選べば良いのか?

安全な農産物を選ぶための分かりやすい基準の1つとして、「有機JAS」という農水省が定めた規格があります。

有機JASマークのついた農産物は一般的な農薬基準よりも厳しいガイドラインが決められているので、安全な野菜・果物を選びたい、という人は一つの指標にすると分かりやすいかもしれません。

今はインターネットで全国から集まる有機食品を購入できるため、「どこで売っているのか分からない」「近所のスーパーでは有機商品の品揃えが少ない」という人でも購入できるようになっており、有機野菜宅配の利用者も増加傾向にあります。

「有機JAS」規格とは?

「有機JAS」は普通に流通している農産物に比べて土壌づくりや農薬の種類・使用量を厳しく制限されている、オーガニック・有機栽培の証です。認定を受けた生産者・加工業者にのみマークの使用や「有機・オーガニック」と記載することが許されています。

日本における「有機JAS」という規格は国際規格コーデックスのガイドラインに従って定められています。そして、有機JAS規格が改定されたのは平成11年と最近のことで、「無農薬」などの言葉が氾濫したことを受けて取り決められました。

◆日本は有機・オーガニックのシェアが少ない

以下は、農林水産省によって公開されている「世界の有機農業シェア(生産)の割合」です。

9.0% | 8.6% |

||

5.1% | 6.1% |

||

4.2% | 4.0% |

||

1.9% | 3.6% |

||

0.8% | 1.2% |

||

(2005年)0.5% | 0.6% |

||

0.5% | 1.0% |

||

0.3% | 0.4% |

||

0.1% | 0.2% |

||

| 参照 | 農林水産省「有機農業の推進に関する現状と課題」平成25年8月 | ||

農水省は「有機農業シェアを増やす!」と宣言しており、実際に2007~2011年までの4年間に約2倍に増えたというデータですが、それでもまだまだ少ないというのが現状です。

◆若い農業従事者の意識に変化が?

同じく農水省のデータですが、有機農業に携わる人の年齢層は低めになっています。

74% | 53% | 24% | 15% |

|

21% | 38% | 39% | 40% |

|

5% | 9% | 37% | 45% |

|

66.1歳 | 59.0歳 | 43.5歳 |

||

| 新規参入の有機農業社は直近10年 | ||||

これからの農業を担っていく若い人たちは様々な情報に積極的に触れる世代ですので、考え方が変わってきているのかもしれませんね。

日本の消費者の「有機・オーガニック」に対する意識

農水省は消費者に対して「有機農業に対する3つの意識調査」行っています。

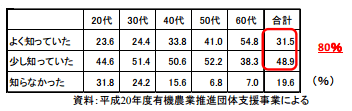

Q1:「有機」って環境に良いって知ってる?

「あなたは有機農業に、化学肥料、合成農薬を使用しないことにより環境への負担を減らす役割があることを知っていましたか」という質問に対し、消費者の回答割合は次のようになっています。

80%の人が「なんとなく」もしくはそれ以上に知っているという結果。一応みんな聞いたことはあるらしいです。

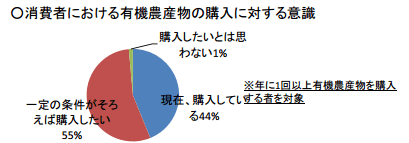

Q2:有機って買いたいと思う?

2つ目のアンケートは「有機農産物を購入したいか?」というもの。

なんと!99%の人が購入したい!と思っているのに、なぜ日本のオーガニックシェアは少ないのでしょうか?

Q3:どうなったら買う?

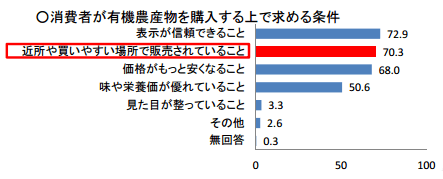

3つ目は「有機農産物の購入条件」に関するアンケート。

「表示の信頼」「買いやすい場所」「価格」の3つが消費にとって大切だということが分かります。

今はインターネットで気軽に購入できる時代ですが、「買い物=スーパー」という習慣が身についている人も多く、インターネットショッピングに慣れているだけが利用している状態になっています。

もっと「買おうと思えばたくさんの種類から選んで買える」ということが広がっていけば日本のオーガニックシェアも増えていくのかもしれませんね。最近は「インターネットで流行る⇒店頭に並ぶ」という現象が起きることも多いですから、まずは購入者が増えることで買いやすい環境が整っていくのではないでしょうか。

【有機野菜はなぜ高い?なぜ少ない?】

有機JAS認定の野菜は生産農家に大きな負荷がかかると言われ、どうしても高めの価格設定になり、生産数も少なくなってしまいます。

農薬を極力使わずに育てるということは環境の影響をモロに受けるので、生産にかかる手間は慣行栽培農業(普通の農作物)の何倍もかかります。また、日本のように温暖・湿潤な気候条件は害虫の影響を受けやすい・・・ということも、日本のオーガニックシェアが増加しない(生産数が少なく価格が高い)原因になっているのではないか、と言われています。

最後に

「安心・安全の食品を」と多くの人が思っているのに、詳しく調べる人、伝える人、購入する人がまだまだ少ないのが日本の現状です。

もっともっと認識が広がり、みんなが行動に移すことで、安心できる食材が購入しやすい日本になっていけるのではないでしょうか。

それにしても、NHKの「輸出用だけ農薬を減らす」という発想には驚きました。